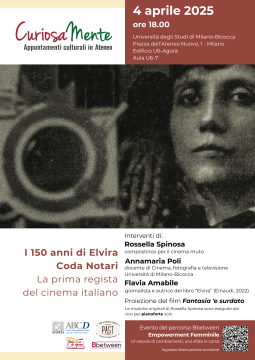

Venerdì 4 aprile alle 18.00 presso l’Aula U6-7 (edificio Agorà - U6, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 Milano) si terrà l'evento “I 150 anni di Elvira Coda Notari, la prima regista del cinema italiano”.

Verrà proiettato il film muto "Fantasia 'e surdato", accompagnato dalle musiche di Rossella Spinosa al pianoforte.

Il cine-concerto verrà preceduto da un confronto tra:

- Rossella Spinosa, compositrice per il cinema muto riconosciuta a livello internazionale che ha musicato oltre 100 pellicole

- Annamaria Poli, docente di Cinema, fotografia e televisione presso l’Università di Milano-Bicocca

- Flavia Amabile, giornalista e autrice del libro "Elvira" (Einaudi, 2022)

Introduce l'evento Sveva Magaraggia - Centro interuniversitario Culture di genere.

Ricordiamo che Elvira Coda Notari (1875-1946) non è stata solo la prima regista cinematografica italiana, ma è stata anche produttrice, sceneggiatrice e abile promotrice dei suoi film, dimostrando di avere un genio creativo unito a un grande talento imprenditoriale.

La sua ricca produzione cinematografica (oltre 60 lungometraggi, centinaia tra cortometraggi e documentari tra il 1906 e il 1929) è stata molto apprezzata, soprattutto a Napoli e negli Stati Uniti. Nei suoi film mostrava donne schiacciate da una società patriarcale, che subivano violenza maschile e che volevano essere libere… La sua prospettiva era molto anticonformista e fu considerata troppo audace durante il ventennio fascista. Di conseguenza il suo lavoro venne ostacolato in molti modi.

L'evento fa parte del percorso BBetween “Empowerment Femminile. Un secolo di cambiamenti, una sfida in corso”, organizzato dall’Area Servizi Culturali e Documentali in collaborazione con ABCD - Centro interdipartimentale per gli Studi di Genere, e si lega alla mostra Donne in cartolina (1900-1930). L’immagine femminile nelle collezioni degli archivi storici della Bicocca, visitabile dal 25 febbraio al 5 aprile 2025 presso lo spazio espositivo della Sede Centrale della Biblioteca di Ateneo (edificio U6 Agorà, secondo piano, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano).

La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, previa registrazione tramite form online.

Elvira Coda Notari (1875- 1946)

In Italia, nei primi anni del Novecento il cinema era agli esordi e talvolta era ancora un fenomeno da baracconi. L’interesse per la fotografia e la pittura figurativa era in declino, mentre le persone erano entusiaste della nuova forma di spettacolo importata dalla Francia. Grazie alla costruzione di apposite sale cinematografiche, il cinema aveva trovato il suo spazio ideale in numerose città e stava avendo grandi successi tra il pubblico.

Elvira Coda e Nicola Notari sono due italiani, lei di Salerno e lui nativo di Napoli, che all’inizio del Novecento si incontrano precisamente a Napoli nel 1902: sono in fila nell’attesa di poter vedere l’esposizione di un modello anatomico “artificiale” in ceroplastica e una breve proiezione cinematografica in uno spazio allestito, due grandi novità per l’epoca (cfr. "Elvira", Flavia Amabile, Einaudi, 2022). Entrambi erano appassionati di cinema e di questa tecnologia che produce immagini in movimento, grande novità dell’epoca. Da lì a poco Elvira e Nicola si sposano e fondano la casa di produzione cinematografica Dora-Film, tra le prime case di produzione cinematografica italiane.

Elvira Coda Notari è stata tra le prime donne registe della storia del cinema. In Italia è la pioniera del cinema italiano e l'antesignana del cinema neorealista italiano.

Autrice e regista di film muti di grande successo, che raccontano in particolare drammi napoletani, Elvira ha iniziato la sua carriera aiutando il marito nell'attività di colorazione prima delle fotografie e poi dei fotogrammi dei film di loro produzione impreziositi dal punto di vista espressivo, grazie alla tecnica della colorizzazione a mano.

Nei primi decenni del Novecento, dalla casa cinematografica Film Dora, anche in Italia come in Francia con la tecnica Pathécolor dei fratelli Charles ed Émile Pathé, vennero realizzati i primi film a colori: copie di pellicole in bianco e nero venivano colorate manualmente, fotogramma per fotogramma. Questi film sono un importante patrimonio storico cinematografico italiano.

Fantasia ‘e surdato (1927)

“Fantasia ‘e surdato” è forse il film che contiene il maggior numero di elementi ricorrenti nel cinema di Elvira Coda Notari: l’amore, la gelosia, il tradimento, la famiglia distrutta, la mala femmina e l’onore conquistato in battaglia. Tra le varie stranezze da notare che il film è ambientato a Roma invece che a Napoli.

Giggi (Geppino Iovine) è innamorato di una giovane fioraia, la quale però lo lascia perché sente il peso di un amore semplice e privo di sorprese. Lui, distrutto dal dolore, cede alle moine di Rosa, una donna che riesce a incatenarlo tra le sue venefiche grinfie. Perderà piano piano la sua dignità fino ad arrivare a rubare in casa della povera madre e del fratello Gennariello (Eduardo Notari). Raggiunto il fondo della sua moralità, Giggi si suicida, pregando Rosa di restituire un pendaglio di famiglia che aveva sottratto. Rosa, invece, scrive alla polizia instillando il sospetto di un omicidio effettuato da Gennariello. La polizia lo arresta e questo porta la vecchia madre in una voragine di dolore. Rosa, però, inizia a pentirsi della sua malvagità e si reca dall’anziana donna: qui viene a conoscenza delle sofferenze patite da Gennariello quando era soldato, quando aveva lottato senza paura tanto da guadagnarsi una medaglia al valore. Rosa allora crolla e rivela la verità denunciandosi per falsa testimonianza ai carabinieri.

Caratteristica principale dei film della Notari era quella di ispirarsi a una canzone o comunque a testi della canzone tradizionale, in modo tale da rendere esportabile il prodotto, specie negli Stati Uniti. In questo caso le vicende sono tratte dal monologo in romanesco “Er fattaccio” di Amerigo Giuliani (ecco il motivo dell’ambientazione romana) e dalla canzone napoletana che dà il nome al film, "Fantasia ’e surdato", di Beniamino V. Canetti e Nicola Valente.

Seppur nella sua crudezza, il film ha la particolarità di avere un happy ending che rivaluta per altro la figura di Rosa, fino ad allora vera e propria "malafemmina". Il finale si allontana molto dal monologo da cui è tratta la sceneggiatura: nella versione originale, infatti, il protagonista uccide effettivamente il fratello Giggi durante una lite, perché poco prima quest’ultimo aveva colpito la madre che era caduta a terra come morta lanciando un grido. Nel film, invece, Gennariello è innocente ed è anzi un’anima candida, che ha penato come soldato e ha ottenuto una medaglia al valore.

Le musiche originali di Rossella Spinosa sono eseguite dal vivo per pianoforte solo.